Las formas de la historia: Acerca de Cómo se inventa una orfandad, de Ariel Williams

Las formas de la historia: Acerca de Cómo se inventa una orfandad, de Ariel Williams

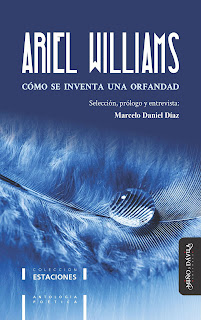

(Miño & Dávila, 2024)

La poesía de Ariel Williams (Trelew, 1967) ha sido recientemente

antologada en la colección Estaciones que llevan adelante Carlos Battilana y

Mario Nosotti para el sello Miño & Dávila. Se trata de una serie que

destaca por el cuidado de la obra de cada autor y autora, con un criterio de

selección bien pensado al que se le suma un estudio introductorio y una

entrevista final. El resultado es una aproximación integral a las poéticas

(hasta el momento de Mario Arteca, Roxana Páez, Teresa Arijón y ahora Williams)

que funciona tanto para el lector nuevo como para quien desee redescubrir el

trayecto de estas voces destacadas.

Voy a comenzar por una cita de la entrevista que cierra la obra:

“pienso que el estilo de mis libros podría definirse como una especie de base

musical-sentimental, atravesada por la lengua, que se ha ido ampliando,

abriendo y modificando con las experiencias, las lecturas y las escrituras, y

que se reconfigura y transforma con la construcción del mundo-lenguaje de cada

libro”. Esta descripción resulta interesante, entre otras cosas, porque concibe

a la obra propia como un proceso continuo, un ir y venir en el que lo que se

dice puede superponerse, retorcerse, revisitarse. Otro aspecto, la mirada sobre

lo lírico que se juega en la poesía de Williams: ello no invalida a la postura

de un observador del detalle, a un sujeto que interpreta su entorno. No cabe

aquí el término “objetivista”, pero sí algo de los procedimientos que

construyen un escenario significativo, un espacio que acontece en el poema como

un hecho antes que como presencia anecdótica. En Lomasombra

(2003) leemos: “la barra de neón tiembla e interrumpe / la realidad, / se

apaga, deja gusanos temblando / en el cilindro de vidrio” o, en otro fragmento:

“el tipo ceñudo va armando cigarros / y los apila en la mesa; / hace la

pirámide de keops, kefrén y micerino; / el ventilador cuelga del techo y

degüella / el calor”. Esta última cita agrega otro efecto magistral del estilo

de Williams, la ironía. El autor habla del “mundo-lenguaje”, ese campo de batalla

donde la literatura existe y da existencia. La referencia también nos traslada

a otra de las exploraciones de su escritura, que es la materialidad del texto

poético. En Conurbano Sur (2005) leemos piezas como: “Perra, hundes, nos

los espíritu, / en un suelo de perros que non ladra / olfatea sólo, solamente

almohadilla, / húmeda buscando verittate”, y más adelante: “Don’t lívida ma

cuarpalma / Do not lívida. / Cuerpa-mulalma, vienes / de los suenio”. Sin dudas

una poética que en su propio cambio no deja de problematizarse a sí misma.

Desde ese desarme lingüístico, el autor aborda la implosión del Albergue Warnes

y la represión a los jubilados en la Plaza Lavalle ocurridos en 1991. Tiene

plena conciencia de que lo lírico no puede separarse de la forma. Que producir

una voz diferente debe apostar en paralelo al canto y a la historia.

Esa última expresión la traigo desde mis apuntes de lectura, en

verdad -en crudo- decía así: Los fronterantes – la familia – cantar la

historia. El libro Los fronterantes (2008) profundiza esa simbiosis

de lo musical y la huella del mito familiar, sin dejar de lado el trabajo sobre

la voz: “¿viste padre que traías otra sombra / que habías sido madre en el

lugar / donde no nací, / en el cielo de las nubes moscas?”. En la obra de Ariel

Williams, la historia es tanto lo propio como lo comunitario, lo social como lo

subjetivo; el yo no se desprende del afuera, lo absorbe, lo inscribe en su

decir. La orfandad, entre otros sentidos, adquiere el de ser muchos otros: “Soy

esa mujer que pasó en bicicleta. Con / vestido verde y cara cansada. Soy el

chico que / abre la camisa de su novia. Para besarle las tetas. / El hombre que

prueba la resistencia de las ramas / en una plaza vacía. Para tirar la soga y

ahorcarse”. Este último pertenece a Discurso del contador de gusanos

(2011) que, como dice el autor en la entrevista, “oscila entre el homenaje y la

parodia de la obra de Descartes”. La duda es de alguna manera la puesta en

crisis de las fronteras. Las divisiones del mundo occidental, encarnadas en

conurbano – capital, yo – otros, familia – sociedad, entran en discusión con

una lengua que puede entablar una continuidad en lo diverso, lo incongruente,

lo impropio.

“Creen que viven debajo de un cielo y solo es / un vidrio opaco, y

detrás de él hay seres brillantes / enormemente terribles”, leemos en Los

niños de la noche (2021). El cielo-frontera, la opacidad de lo que se cree.

Ahí está la cuestión, la forma de la diferencia, la ilusión de que el discurso

prosaico puede contener y contentar nuestras travesías. Ariel Williams sabe que

no es así, y lo sabe desde que los paisajes de la estepa patagónica le

revelaron en su infancia la conexión con los animales, la poesía de Almafuerte

y el trabajo rural. Hay otro ritmo y otra melodía posibles para dar cuenta que

se vive “debajo de un cielo”. Y esta antología es una prueba de ello.

Diego L. García

Ariel Williams nació en Trelew (Chubut) en 1967. Es Licenciado en Letras (UBA) y trabaja como docente. Fue miembro fundador de la revista El perseguidor, dirigida por Diego Viniarsky, y co - dirigió la revista virtual Verbo Copihue, Letras Patagónicas. En 2008, su libro Los fronterantes obtuvo una Mención en el Concurso de Poesía Olga Orozco. Estos son algunos de los últimos libros que ha publicado: Discurso del contador de gusanos (2011), El cementerio de cigarrillos (2012), Notas de una sombra (2014), La risa huérfana (2016), Los niños asesinos (2017), Invención y desinvención de Giorgia Bardat & Nadie es hermoso (2020) y La era de Paso de Caballo (2022).

www.margendelpoema.blogspot.com

.jpg)

Comentarios

Publicar un comentario